ご家族は、口から食べられていますか?

・口から食べたいのに、むせて食べられない

・誤嚥リスクがあるから、口から食べることを禁止されている

・食事介助の時に誤嚥させるかもしれない不安がある

・誤嚥性肺炎で入院させたくない

・むせながらでも食べられているが、誤嚥性肺炎が起こらないか心配

・入院中のリハビリにかける時間が少ない、もっと時間をかけてほしい

・リハビリ科では、食べられる可能性はあると言われていたのに、耳鼻咽喉科に変わったら嚥下検査で経口摂取禁止となってしまった。検査してほしくなかった

同じ悩みでたくさんの方が苦しんでいます。

・昨日まで家族と一緒に食べていたのに、本当に食べられないのですか。もう一度好きな鯛の刺身を食べたい

・唾液は飲み込めるのに、どうして水分を飲んだらだめなのですか。病室でこっそりお茶を飲めた。でも、看護師には言えない。「誤嚥性肺炎になるから絶対に飲まないでください。」ときつく言われている。本当に飲めないのですか。

・リハビリをすれば食べられるようになると言われたのに、退院のために経管栄養を勧められた。退院したらリハビリができるのか不安でしかたがない。

・誤嚥リスクがあるので経口摂取禁止と診断書が出た。ケアマネに相談してもセカンドオピニオンを紹介してくれるところがない。もう口から食べるのは無理かも、食べたい飲みたいという父の願いを叶えたい。

なぜ、病院は「口から食べるな」というのでしょうか。

誤嚥のリスク

1.嚥下機能の低下

脳血管障害(脳梗塞や脳出血)、神経疾患(パーキンソン病など)、筋疾患などにより嚥下機能が低下している場合、食べ物や飲み物が誤って気管に入り、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。

2.高齢者の嚥下機能低下

高齢者は筋力や感覚が低下しているため、嚥下反射が遅れたり、咳反射が弱くなったりすることがあります。これにより、誤嚥のリスクが増します。

3.嚥下機能の評価

入院中に行われる嚥下機能の評価は、患者の体調や訓練の状況を十分に考慮せずに行われることがあり、その結果、口から食べることが禁止される場合があります。

消化器系の問題

1.消化器系の手術後

胃や腸の手術後は、消化器系が回復するまでの間、経口摂取を避けることが推奨されます。これにより、消化器系に負担をかけず、回復を促進します。

2.消化器系の疾患

消化器系の疾患(例えば、胃潰瘍や腸閉塞など)がある場合、経口摂取が症状を悪化させる可能性があるため、経口摂取を制限することがあります。

栄養管理

1.栄養状態の管理

重篤な病気や手術後の回復期には、必要な栄養素を確実に摂取するために、経管栄養や静脈栄養が選択されることがあります。これにより、栄養不足を防ぎ、回復を促進します。

本当に食べられないのか?

誤嚥リスクがある場合でも、適切な対策を講じることで食べることが可能な場合がある。以下に、誤嚥リスクを軽減しながら食事を楽しむための方法を紹介します

1. 食事の形態を工夫する

とろみをつける:液体やスープにとろみをつけることで、飲み込みやすくなります。市販のとろみ剤を使うと便利です。

ペースト食やソフト食:固形物をペースト状や柔らかい食感にすることで、嚥下しやすくなります。

刻み食:食材を細かく刻むことで、口の中でまとめやすくなります。

2. 食べる姿勢を工夫する

正しい姿勢:背もたれのある椅子に深く腰掛け、足を床にしっかりつけ、股関節と膝を直角に保つことが重要です。前かがみになり、顎を引く姿勢が理想的です。

3. 食事の環境を整える

静かな環境:食事中に集中できるよう、テレビやラジオを消し、話しかけるのを控えると良いです。

一口量を調整:一口の量を少なくし、ゆっくりと食べることで誤嚥のリスクを減らせます。

4. リハビリテーション

嚥下訓練:専門の言語聴覚士や理学療法士の指導のもと、嚥下機能を改善するための訓練を行うことが有効です。

5. 口腔ケア

口腔内の清潔:食後にしっかりと歯磨きを行い、口腔内を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎のリスクを減らせます。

※ただし、嚥下障害が重度化していくと、この様な工夫をしても、食べられない方がおられます。

なぜ病院は、口から食べる方法があるにもかかわらず「食べるな」というのでしょう?

摂食嚥下治療の限界

1.根本的な治癒が難しい場合がある

脳血管障害(脳梗塞や脳出血)、神経変性疾患(パーキンソン病、ALSなど)、筋疾患などの根本的な原因がある場合、完全な治癒は難しいことがあります。これらの疾患は進行性であり、嚥下機能の改善が一時的であることが多いです。

2.高齢者の機能低下

加齢に伴う筋力低下や感覚の鈍化は、嚥下機能に大きな影響を与えます。高齢者では、嚥下反射が遅れたり、咳反射が弱くなったりするため、誤嚥のリスクが高まります。

医者の言っていることを受け入れるしかないのか?

・入院中に医師や看護師から、「口から食べると死にますよ」「次誤嚥したら命に関わる」など辛辣なことを言われるとほとんどの家族や本人は重く受け止めてしまいトラウマになってしまい、口から食べることを諦めたり恐怖を感じたりしている方もいます。

・嚥下障害治療の難しさは、専門科がないことです。

口からのど、食道を経て胃にいたるまでに多くの専門医の領域を通過します。

歯科、耳鼻咽喉科、内科、消化器官科、リハビリ科、神経内科、脳神経科、総合診療科など嚥下に力を入れている専門科が多くそれぞれの研究経緯があり、肺炎治療のように統一した嚥下障害治療ガイドラインができていません。

そこで、セカンドオピニオンをお勧めします。

セカンドオピニオン

受診中の医療機関での診断以外に検査をしたい場合は、摂食嚥下関連医療資源を利用してください。

摂食嚥下関連医療資源から、

- 住所

- 嚥下訓練

- VE(嚥下内視鏡検査)

- VF(嚥下造影検査)

- 訪問可

- その他

を入力し医療機関を調べ問い合わせください。

完全側臥位法は医療従事者に広まりつつありますが、医療機関として対応しているところは少ないのが現状です。

ブレイクスルー

飲み込みが難しい方や

胃瘻など経管栄養で口から食べられていない方で、

食べたい飲みたい思いが強い方へ

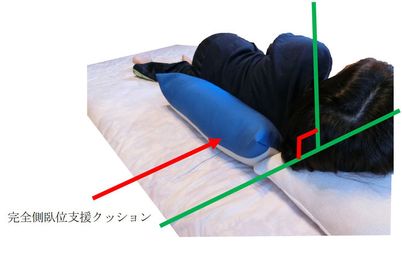

今までの記述は、座位や仰臥位姿勢を中心とした従来の嚥下障害治療です。

姿勢を「完全側臥位」に変えるだけで従来の方法では食べられなかった方の6~7割は食べられることが分かりました。

しかし、まだまだ医療分野で広まっていないのが現状です。そのため患者本人とご家族に不利益が出ています。その主な原因は次のことが考えられます。

- 医療の発展は日進月歩です。ただ、病院勤務の医師は忙しすぎます。最新の論文を探し、治療に取り入れるには相当の時間を要します。基本的に従来から行われている治療方法を行います。

- 医師以外のセラピスト(言語聴覚士など)や看護師が完全側臥位法を外部研修などで習い試していても医師が許可しなければ完全側臥位法で食べさせることができないです。

- 完全側臥位法に基づいて、嚥下診断するには医師の習得時間が要します。現状で病院にとって問題がなければ無理に嚥下障害治療として完全側臥法を習得する必要性がないです。

- 入院期間が長くなると診療報酬が下がるので、肺炎・骨折などの治療が終わると嚥下障害の対応が途中でも退院を促しています。リハビリの打ち切りや途中での退院は日常茶飯事です。口から食べることを禁止し、胃瘻などの経管栄養にして退院する場合があります。

ご家族に【完全側臥位法】の情報が届いていません。

嚥下障害治療のブレイクスルー【完全側臥位法】について、3分動画で紹介します。

完全側臥位法について

口から食べることを禁止された方の6~7割は、実は食べられています

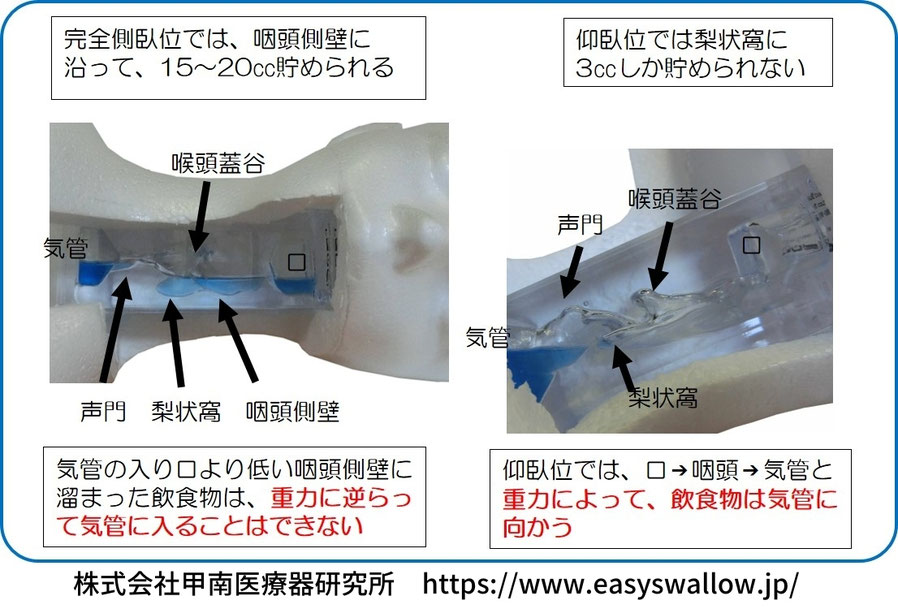

真横になると誤嚥(ごえん)しない所にたくさん溜められる

完全側臥位は、従来の仰臥位と比較すると

飲み込む前後に飲食物が、誤嚥しない安全な場所にたくさん貯められます

・左写真の首の側面に沿った空間は、気管の入り口(声門)より下側に広がり誤嚥しない空間になる。

・この誤嚥しない空間には、15~20㏄ほど貯められる。

・右写真の仰臥位(ぎょうがい)気管の入口などに3㏄ほどしか貯められない。

・重力によって気管の入口に入る誤嚥リスクが常にある。

完全側臥位の利点

・飲み込み前後の誤嚥を予防できる。

・飲食物がたくさん貯められ、嚥下反射が起こりやすくなる。

・一回の嚥下で飲み込める量が多いので、短時間で口からの栄養摂取量が多く取れる。

・むせずに安全に食べる訓練ができる。

・胃より高い位置に口があるので、胃から飲食物が逆流しにくい。

・嘔吐しても口から直ぐに吐きだせる。(救命救急の回復体位)

完全側臥位法の発見者 福村直毅医師は、完全側臥位法を鶴岡市内の病院や老人施設、在宅へと精力的に普及活動を行いその結果、山形県鶴岡市では、肺炎発症率が低下し、肺炎死亡率が低下した。

誤嚥性肺炎は繰り返すものと、医療分野では常識でしたが、完全側臥位法導入により誤嚥性肺炎は、限りなく0にできることを示唆しています。

肺炎死亡率の減少が認められた。

特別養護老人ホームに往診を開始すると、肺炎発症率が減った。

ご家族および介護職と医療従事者では、完全側臥位法を学ぶ目的が異なります。

ご家族および介護職は今すぐ何とかしたい。

・口から食べさたい

・誤嚥性肺炎予防が目的になります。

医療従事者は嚥下障害治療が目的になります。

医療従事者で、より完全側臥位法を学びたい方は、

「完全側臥位法導入9つのサポート」で学びませんか。

- 完全側臥位法とは

- 論文の紹介

- 無料動画学習

- 有料動画学習8本

- セミナー案内

- 講師派遣

- 施設訪問

- 書籍・DVDの紹介

- サポート商品の紹介

あなたのご家族は、今どこにいますか。

場所によって、完全側臥位で食べられる可能性に差が出ます。

多くの方は、口から食べられ退院時には、座位で食べられる方がほとんどです。

完全側臥位法を知っている医療従事者がおられれば問題ないと思います。

いない場合は、ケアマネに相談してみてください。

それでも、見つからない場合は、家族で完全側臥位を作って実際に飲んだり食べたりして体験してください。

完全側臥位を実際にどのように使うのかお伝えします。

症状では

1. 水分でむせたりする。

2. がらがら声がする。

3. 飲み込んでも食べ物が残る方

完全側臥位で日常生活が変わります。

・食後の吸引がなくなる

・食事中の誤嚥(ごえん)を予防できる。

・一口量が多く取れるので、口からの栄養が多く取れる。

・食事時間が短縮できる。15~20分。

・口から食べていない期間が長くても、誤嚥リスクが少ないので安全に食べる訓練ができる。

・横になると胃より高い位置に口があるので、重力に逆らって胃から飲食物が逆流しにくい。

・嘔吐しても口から直ぐに吐きだせる。(救命救急の回復体位)

やってみよう完全側臥位

口から食べていない期間が長くなり、その間に嚥下障害が重度化していくと完全側臥位でも食べるのが難しくなります。

完全側臥位を使っている医療機関や介護事業所をケアマネや周りの医療従事者に聞いてみてください。もし、完全側臥位法について詳しい方がおられなかったら、一度試してみませんか。

完全側臥位の基本ポイント1

完全側臥位とは、横向きになりベッド面に対して、両肩を結んだ線が垂直になる姿勢です。この姿勢では、左右どちらかの首の側面が真下になり、口から食道までの食材の流れを、重力を利用し首の側面に流すことができ、

飲食物が気管に入らないので、食事中に誤嚥しにくくなります。

完全側臥位で安全に食べるポイント1

背中へ倒れこむと誤嚥リスクが増すので、倒れないように福村直毅医師の指導のもと開発した完全側臥位支援クッション「ピタットくん90ワイド」が適しています。

褥瘡予防の三角クッションは、誤嚥促進姿勢を作るので使用しないでください。

完全側臥位の基本ポイント2

姿勢保持ポイント

・首の側面が真下に保持できるようにすること

・背中側へは崩れさせない

・肩のラインと骨盤が垂直に保てるように整える

・枕は顔を水平または上向きにした状態を保てるようにする

完全側臥位で安全に食べるポイント2

福村弘子看護師が考案した完全側臥位用食事枕「ふたこぶラックン」が適しています。

安全に食べるためには、食事中に頭頚部が安定していると飲み込みに必要な多くの筋肉が100%発揮できる。

三角枕は、後屈を予防でき頚部前屈しやすくなる。

ふたこぶラックンを使って、安全に飲み込める頭頚部を保持します。頭がしっかり保持されると首周りの筋肉は飲み込むことだけに集中して使われますので、楽に飲み込めます。

完全側臥位でとても重要なところになります。

最期まで食べ続けたいなら、「回復体位で唾液誤嚥予防」

誤嚥性肺炎の大半は夜間のむせない誤嚥(不顕性誤嚥)だと言われています。回復体位にして肺から唾液や痰を遠ざけて口から出すと誤嚥性肺炎での入院は減る。唾液で苦しんでいる方は回復体位で過ごす時間を多くとることで誤嚥性肺炎予防になる。

さらに嚥下障害が重度化していくと、唾液・痰・鼻水の誤嚥と24時間戦っています。

例えば

・食事中

・経管栄養での注入時

・口腔ケアをしているとき

・車いすやソファーで過ごしているとき

・風邪をひいた時

・アレルギー性鼻炎やのどに炎症がある時

・就寝時

ご家族のそばで、あなたをサポートします!

個別ベッドサイドZoomサポート

ご自宅にいながら、まるでご自宅に訪問しているかのように、ご家族のベッドサイドで、オンラインによる個別サポートを行います。

なぜ、個別ベッドサイドZoomサポートが必要なの?

l 専門家のアドバイスがほしい: ご家族の介護について、もっと詳しく知りたい、専門家の意見を聞きたい。

l ご自宅で安心して介護を続けたい: ご自宅で介護を続けているが、不安なことが多く、誰かに相談したい。

個別ベッドサイドZoomサポートでできること

ご家族の状態に合わせたアドバイス: ご家族の状況や悩みに合わせて、具体的なアドバイスを行います。

完全側臥位手技の指導: 体位調整、食事介助、誤嚥予防のポイントなど、「唾液誤嚥予防しながら、最期まで口から食べる」ことに必要な技術を指導します。

介護用品の紹介: ご家族に合った介護用品を紹介します。

なぜ、Zoomを使うの?

l 時間や場所を選ばない: ご都合の良い日時、場所でご利用いただけます。

l 顔を見ながら相談できる: オンラインで顔を見ながら相談できるため、より具体的なアドバイスを受けることができます。

l 安心して相談できる: プライベートな空間で、安心して相談することができます。

l 録画配信で復習できる:オンライン中は理解していても忘れることがあります。1週間の録画配信で見直せます。

個別ベッドサイドZoomサポートのイメージ

背中側からクッションの写真を撮ってもらう。

ベッドサイドでスマホを背中側から撮影している画像をパソコンで確認する。

姿勢のポイントをスライドで解説

姿勢のポイントをスライドで解説

Zoomサポート事例

3年間口から食べられなかったのはなぜ

誤嚥リスクがあるから、胃ろうをされて3年間口から食べられていない。

でも、食べたい。食べさせたい思いが強く訪問リハビリ、口腔ケアを続けていました。

そして、3年間食べられなかったご家族が完全側臥位で食べられました。

初めに、誤嚥性肺炎で入院させないために回復体位の調整をZoomで指導しました。

次に、完全側臥位で食事介助し口から食べることができました。

最初の一口を飲み込んだ時、ご家族の方の喜びようは、本当に感動的でした。

「あ!ゴックンできてる」

「あ~動いてる」

「飲めたー」

「くちびる閉じるねー。すごいねー」

「すごいじゃん!お母さん」

【餓死じゃない、ふっくらした頬で、旅立ちました】

先日、T様という方からメールでご相談をいただきました。

「一ヶ月誤嚥性肺炎で入院し、口腔摂取ができていません。中心静脈栄養や胃ろうのリスクが怖くて皮下点滴のみで、がりがりになってしまいました。近々退院して、口から摂取を試してみたいです。」

状況を詳しくお伺いすると、お母様は1年前に肺炎を患い退院後は、自宅でヘルパーさんや訪問看護、デイサービスなどの協力を得ながら、コーヒー、ハンバーグ、ご飯、バナナ、トマトなど自分で、普通食を摂り、車椅子ですが、一緒にバス、電車にのり移動し日常生活を楽しんでいました。

しかし、ある日カステラを喉に詰まらせてしまい、救急処置で、運良く吐き出すことができたものの、翌日誤嚥性肺炎、ベッドの空きがなく、遠方の病院に入院か自宅での点滴治療かで、自宅療養を選択したものの、脱水をおこし意識不明で、入院。

入院中は発語もなかったそうですが、徐々に回復され、アイコンタクトも取れるようになってきたとのことでした。

嚥下障害ということで、絶食。静脈点滴のみ。病院の先生からは、栄養が足りない餓死するので、中心静脈を勧められましたが、感染症、逆流で、誤嚥性肺炎も起こること、何より、痛いおもい苦しい思いをさせたくないと、皮下注射で命を繋いでいました。ほとんど栄養はありません。面会はできず、先生と話した時には会うことができ、ひにひに痩せ衰える母の形相をみるにつけ、転院し食べられる病院があれば回復するんじゃないかと探し、いま思えば、遠回りなことをしていました。

絶食して、1ヶ月、もう時間がない。誤嚥性肺炎になっても、お腹が空いてなくなるよりはましと退院をつげ、43日ぶりに自宅に戻ることができました。

口からの摂取について調べるにつけ、こんなにもわたしと同じように、嚥下障害により、苦しんでいる家族が大勢いることをしり驚愕しました。

そして退院2日前に偶然YouTubeで流れてきた「完全側臥位法」をしり、これだ

と。奇跡の出逢いでした。

T様は、「もう時間がないかもしれないけれど、甘党の母に食べてもらいたい」と、藁にもすがる思いでご連絡くださいました。

T様のお気持ちに寄り添い、精一杯サポートさせていただきたいと思いました。

即アクセスすると、不安でいっぱいの私にエビデンスに基づいた、具体的実践方法を何度も教えて下さいました。zoomでの正しい体位確認、側臥位法の理論説明、より安全に食べる為の方法をやり取りしながら実践していきました。

訪問歯科医の先生が、唾液がよくでるような

顎や氷でのマッサージ後、完全側臥位で、43日ぶりに口にした、お出汁、重湯、ゼリーを呑みこんでくれました。

最初の一口目は怖かった。しかし一度もむせることなく、食べられた喜び、希望が、明日が考えられることがどんなに嬉しかったか!その後も毎日のように、気遣って、相談にのって一緒に伴走者のように、自宅で安心して、取り組むことができたこと、一緒に家族のように喜んで下さいました。

何十年も前に発見され、エビデンスが証明され、実践している病院、施設では、高い評価が出ているにも関わらず、大切なポイントはいくつかあるものの、難しいことはない技術で、口腔摂取ができるのに、誰も知らないのは何故?だろう。大きな疑問でした。

そして、退院の10日後にT様から、悲しいお知らせが届きました。

「今朝穏やかに眠る母を看取ることができました。」

しかし、T様はこうも綴られていました。

「昨日の夜も鶏団子なべ、なめらかご飯、甘酒、りんごのすりおろしジュース、なめらか芋きんとん、美味しいそうに、歯科医の先生から伝授の唾液腺マッサージをしてからアイスマッサージ、とろみ水も用意して、もちろん姿勢は完全側臥位法で。

一度もむせないで、甘党の母は芋きんとんだとごっくんがよくすすみました。

今朝もみかんジュースととろみ水飲んで、13時から始めての訪問リハビリの予定でした。昨日リクライニング車椅子もレンタルが届き、希望の光、明日を予定することができるくらい、これもひとえに、福村先生、前田さまのお陰です。

美味しいとはいえなかったけれど、ペロリと完食。満腹で満たされてました。

一度もむせてません…ただの一度も。感謝してもしきれないです。もっと早く見つける努力を、勘違いなことばかりやってた私です。もっと早く見つけてあげていたら…。母に申し訳ないけれど、最後の夜もたくさん作ったものを食べてくれたから、私も後悔なくお別れができた。

安らかに起きてるみたいに静かに眠って旅っていきました。

餓死じゃない、ふっくらした感じ頬が。ありがとうございました。まだまだ側臥位法について教えご教示ください。取り急ぎお礼まで。

T様は、私たちがお伝えした側臥位法を実践し、お母様に最期まで口から食事を摂らせてあげることができたそうです。

「餓死じゃない、ふっくらした頬で旅立った」という言葉に、T様のお母様への愛情、そして私たちの支援が少しでもお役に立てたことを知り、胸が熱くなりました。

完全側臥位法アドバイザー

株式会社甲南医療器研究所 代表取締役 前田悟

完全側臥位法アドバイザー

株式会社甲南医療器研究所 代表取締役 前田悟

2007年~2014年企業派遣により、兵庫県立福祉のまちづくり研究所の非常勤研究員として、高齢者や摂食嚥下障害者に対する食事支援機器の研究開発を行った。病院で調整される飲み込みやすい姿勢は再現性がなく、食事介助者によってばらつきがあり、病院内・施設・自宅で再現するのは難しいことが分かった。摂食嚥下とのかかわりをやめようと思った時に「完全側臥位法」を知った。

完全側臥位法との出会い

健和会病院での見学

2015年初冬、長野県飯田市にある健和会病院へ見学に行きました。診察室で完全側臥位で診察しながら、ご家族に経過を話されたり、病棟では完全側臥位で内視鏡検査をしたり、その場で詳しく説明していただきました。

病院から出た瞬間にハンマーで頭を打たれた衝撃が走ったことを覚えています。また、得も言われぬ脱力感と今まで何をしてきたのかと後悔の念がこみ上げてきました。

・ 2007年~2014年企業派遣により、兵庫県立福祉のまちづくり研究所の非常勤研究員として、高齢者や摂食嚥下障害者に対する食事支援機器の研究開発を行った。

・2015年完全側臥位法を知る。

・その後、福村先生の指導の下、完全側臥位の普及のためのホームページを作成。

・完全側臥位をしっかりとれるサポート商品の開発と販売(ふたこぶラックン・ピタットくん90ワイド、回復体位クッション)。

・2017年より、会場セミナーと現地研修を行い、2020年よりZoomセミナーを40回以上開催しています。延べ600人以上の医療従事者やご家族、介護職の方が参加されました。

・この間に、多くのご家族からメールやお電話をいただき対応してきました。そのたびに「どうして、中学生でもわかるようなことを病院はしないのか。」とご家族に問われます。どれだけ患者さんやご家族があきらめているのか。腹立たしさがこみ上げてきます。私のできることで少しでも、救われる方がいればと思い。

・ご家族のため 唾液誤嚥予防しながら、最期まで口から食べる方法を始めることにいたしました。

ご家族の体験談

平成31年4月13日

父は食事の時には完全側臥位に、それ以外の横になっている時間は回復体位で過ごしています。その時にクッションを使っています。これらのクッションのおかげで、在宅でも完全側臥位や回復体位を簡単にできて父がとてもリラックスして過ごせているのでありがたいです。

一つの例として使用している様子を今回は紹介させていただこうと思います。

父は首が大きく反り返ってしまっているため唾液を貯めておくスペースが普通の人より少ないので、仰臥位でいるとすぐにゴロゴロしてしまってとても苦しそうで、頻繁に吸引をしなければならない状態です。

ですので退院してから福村先生に診察していただくまでの仰臥位で過ごしていた日々は、唾液誤嚥しないだろうか…と、とても心配で何度も父の様子を見にいき気が休まりませんでした。

福村先生と弘子先生にご指導していただいてから、回復体位にすることでこんなにも父がリラックスできることに感激しました。

完全側臥位にすることで食べさせてあげることもできるなんて!と大変驚き感動して喜びで胸がいっぱいになりました。

適切な体位にしてあげることの大切さを先生から教えていただいてから、父は穏やかな時間を過ごせるようになりました。

食事の時には、ふたこぶラックンと回復体位クッションとピタットくんワイドを使っています。

ふたこぶラックンを使うと頭と首をしっかりと支えてくれて反り返りを防いでくれるのでとてもありがたいです。

ピタットくんワイドもしっかりと背中を支えてくれます。

ふたこぶラックンとピタットくんワイドを使うと完全側臥位を保つことができるので、いつも安心して食事をすることができます。

クッションを使い始めてからこの9ヶ月間ほどの日々を、父は安全に毎日お口から食べることができています。

背中側にはピタットくんワイド、前側には回復体位クッションを使っています。

頭を低くしたいので、頭の下にはバスタオルを2枚重ねて半分に折ったものをさらに縦に半分にしたものを敷いています。

唾液が口の外に流れ出てくるので、汚れてもすぐに替られるように口元にフェイスタオルを敷いています。

なるべく前傾になるようにバスタオルをくるくる丸めたものとクッションを置いて隙間を埋めて首が反り返らないようにしています。

そうするとお口も閉じていられます。

横向きになると耳が下になるので耳が赤くなって少し切れてしまったことがありました。

注意しないと耳も褥瘡になってしまうことを知りました。

看護師さんに柔らかいタオルを丸めたものを耳に沿って置いて直接耳が触れないようにしてあげるといいとアドバイスしていただいてからはそのようにしています。

足底もちゃんと支えてあげた方が良いと弘子先生から教えていただいたので、バスタオルをくるくる巻いたものを足底に当てています。

体に楽な回復体位は肩と肘の高さを同じに、骨盤と膝と踵を平行にするとありますが回復体位クッションを使うと簡単にそういう状態にしてあげることができます。

父は少しでも重たいと「重いからどけて」というのですが、こちらのクッションは4ヶ月ほど使っていますが、軽いので父はとても気に入っている様子です。

軽い素材ですが、しっかりと支えてくれるので回復体位を保つことができて、こちらを使わせていただいてから父はとてもリラックスして過ごすことができるようになりました。

表情もとても柔らかでスヤスヤ寝ている父を見るとこちらもホッとします。

回復体位クッションがまだなかった時には、ホームセンターで細長い抱き枕を買ってきて、そのクッションにタオルケットを巻いて父に抱かせて回復体位にしていました。

タオルケットを巻いたのは、そのクッションの素材がツルツルしたものだったので足が滑らないようにするためと、少し幅と高さが足りなかったのでタオルケットで幅と高さの調整できたらいいなと思ったからです。

ですが、そのようにしても肩と肘の高さが同じに、骨盤と膝と踵が平行になるようにはできなくて、今考えると父の身体のどこかに少し緊張があったように思います。

ですので、回復体位クッションを使わせていただいた時にとても感動しました。

代替のものでも完全側臥位や回復体位はできますが、これらのクッションを使っている場合と使っていない場合を比較すると、断然クッションを使っている時の方が父の心身の緊張がスッと抜けてとてもリラックスしていることが表情からも感じられます。

父に快適に過ごしてもらうために我が家ではなくてはならないものになっています。

それぞれのクッションは細やかなことまでよく考えて作られていて、作ってくださる方々の患者さまが楽な姿勢を保てますように、食べることができますようにとの思いが込められていることを感じます。

ご家族の事例

サイトメニュー